Se si parla di migrazione, spesso si fanno collegamenti con problematiche economiche e sociali.

Ma perché?

Negli ultimi due anni una parola ha iniziato a circolare con una discretà facilità, diventando uno dei trend topic delle campagne politiche a livello internazionale: remigrazione. La si sente nei dibattiti, la si può leggere nei post, la si trova infilata in iniziative e slogan, mantenendo un tono apparentemente tecnico, persino neutrale.

E invece no: è una parola che porta con sé una visione del mondo ben delineata.

Ma facciamo prima un passo indietro.

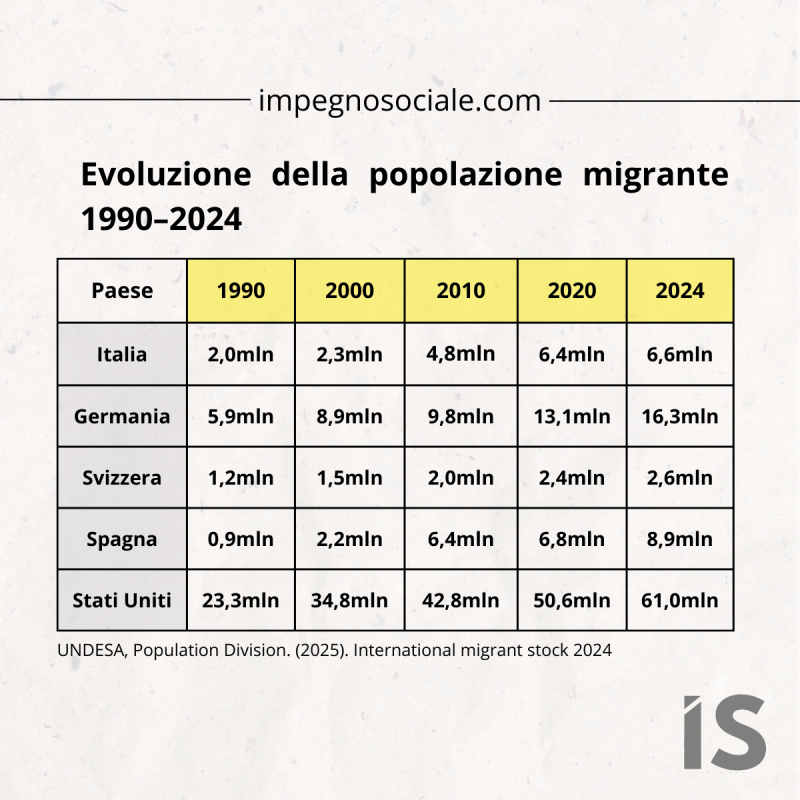

Nel grafico: Evoluzione stock (Numero di persone residenti in un paese ma nate all’estero)

La migrazione è da sempre un fenomeno umano, e i motivi che spingono persone e gruppi a migrare sono sempre più o meno gli stessi: ricerca di lavoro e condizioni di vita migliori, instabilità politica, motivi familiari, crisi climatiche e guerre.

I dati globali mostrano un aumento nel tempo della presenza di migranti internazionali: crescono i numeri e la complessità.

La crescita è costante nel tempo e mostrano una tendenza di lungo periodo.

Non è un’emergenza di oggi, ma un fenomeno strutturale che coinvolge economie, demografie e sistemi di welfare.

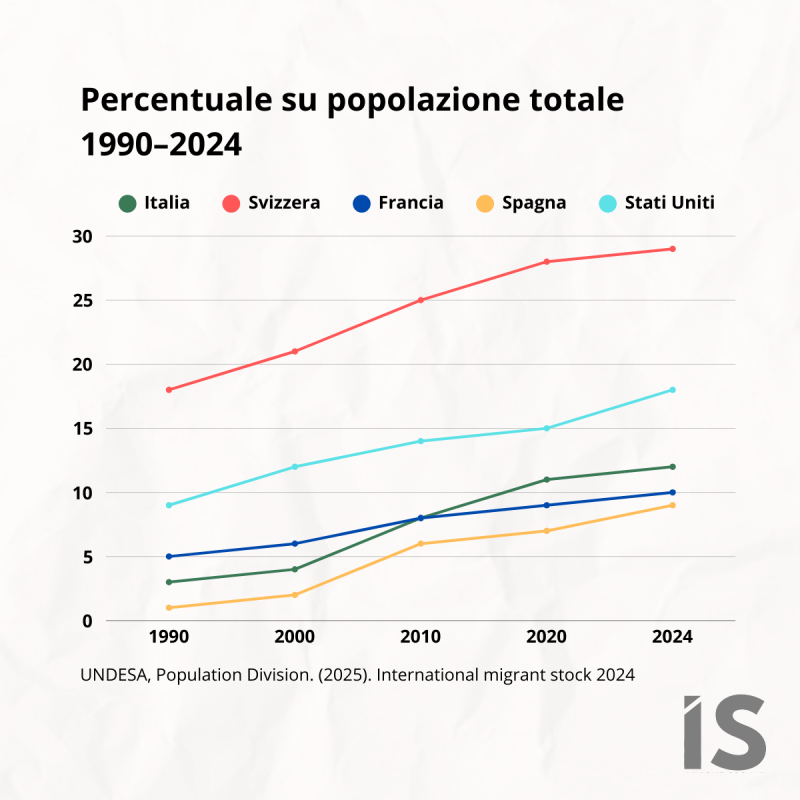

Osservando il grafico a linee riportato sotto, risulta evidente il fatto che la crescita è uniforme un po' dappertutto, ciò che cambia è solo la situazione di partenza.

E se proviamo dare uno sguardo specifico all'Italia, il trend rimane coerente con gli altri paesi.

Nel grafico a linee: Evoluzione stock (Percentuale di persone residenti in un paese ma nate all’estero)

Descrivere la migrazione con delle cifre o dei trend risulta parziale e lascia molti fraintendimenti: è un fenomeno complesso e ridurlo alla lettura dei soli dati è essenzialmente sbagliato. Se ci limitiamo a guardare solo la superficie, si finisce nel solito ping-pong: “sono troppi / non sono troppi”.

E proprio in questo quadro si inserisce la remigrazione. Nel linguaggio sociologico, il termine indica il ritorno nel Paese d’origine: può essere volontario o meno, temporaneo o definitivo, e spesso si intreccia con fasi di vita, lavoro, scelte familiari, condizioni economiche.

Nel discorso politico più recente, però, la parola cambia funzione: da descrizione di un movimento diventa proposta di soluzione. E in alcune declinazioni assume una connotazione più radicale: l’idea di una rimozione forzata, ampia, rapida e semplificata.

Negli ultimi anni il termine è stato adottato da partiti e movimenti della destra radicale in Europa e negli Stati Uniti come risposta netta all’immigrazione e al multiculturalismo. In Italia e in altri Paesi europei entra nello spazio pubblico tramite manifesti, convegni e iniziative politiche.

Il frame ricorrente è semplice: se non sei integrato, torna indietro.

Ma è qui che nasce il paradosso.

Che cosa significa integrarsi?

Se la lasciamo lì, l'integrazione resta una parola elastica: ognuno la tira dove gli conviene.

Se invece proviamo a renderla osservabile, non è un sentimento né un attestato morale. È un insieme di cose misurabili, magari imperfette ma reali: imparare la lingua del contesto in cui si vive, entrare (o rientrare) nel lavoro regolare, mandare i figli a scuola e seguirli nell'educazione, costruire reti sociali, sapersi orientare tra culture, regole e servizi.

Il primo problema è che questi indicatori non si muovono tutti insieme. Si può lavorare e parlare bene la lingua, ma essere isolati socialmente. Si può avere una rete e un senso di appartenenza, ma restare bloccati in un lavoro irregolare. Si può essere integrati in un contesto, ma respinti altrove.

Il secondo problema è che si fa finta che l'integrazione dipenda solo dall’individuo. Ma in mezzo ci sono condizioni strutturali: il mercato degli affitti, i tempi delle pratiche, la possibilità di formazione linguistica, l’accesso a un impiego stabile, la concentrazione territoriale, la qualità dei servizi. Se un territorio è già sotto stress, ogni percorso di integrazione e inserimento diventa più difficile.

E in questo si capisce perché, nel dibattito pubblico, migrazione e questioni economico-sociali finiscono sempre incollate.

Qual é la capitale della Birmania?

Ti suona familiare questa domanda?

Aldo, Giovanni e Giacomo la usavano come domanda impossibile per decidere il destino dei poveri malcapitati.

Con le persone immigrate succede spesso qualcosa di simile:

- Sei riuscito a integrarti?

- Sei riuscito a trovare un lavoro e renderti autonomo economicamente?

- Sei riuscito a conoscere la cultura e la burocrazia del paese che ti ha accolto?

Ma quali condizioni abbiamo offerto?

Si trascorrono anche anni in accoglienza, dentro circuiti che per definizione separano e rallentano l’accesso alle reti sociali normali. Poi si chiede integrazione completa: lingua, lavoro stabile, autonomia burocratica. Il tutto con pochi corsi e, come sbocco più frequente, contratti precari, stagionali o lavori informali.

Ti ricordi come finisce quello sketch?

- Ma chi m***** la sa la capitale della Birmania, Frankie!

Se chiedi integrazione, devi offrire le condizioni perché sia possibile: tempo, lingua, lavoro regolare, casa, reti.

Aggiungi commento

Commenti